「オウンドメディアを強化したいが、社内に記事を書ける人がいない」。

多くの運用責任者が、この悩みに直面しているのではないでしょうか。

SEOやブランディングの重要性が高まる一方で、専門性の高い記事を継続的に作る体制を整えるのは簡単ではありません。

検索エンジンはE-E-A-Tを重視し、読者も表面的な情報では満足しなくなっています。

その結果、更新が止まり、成果が出ないままオウンドメディアが形骸化してしまうケースも少なくありません。

しかし実は、「社内に書ける人がいない」こと自体が致命的な問題ではないのです。

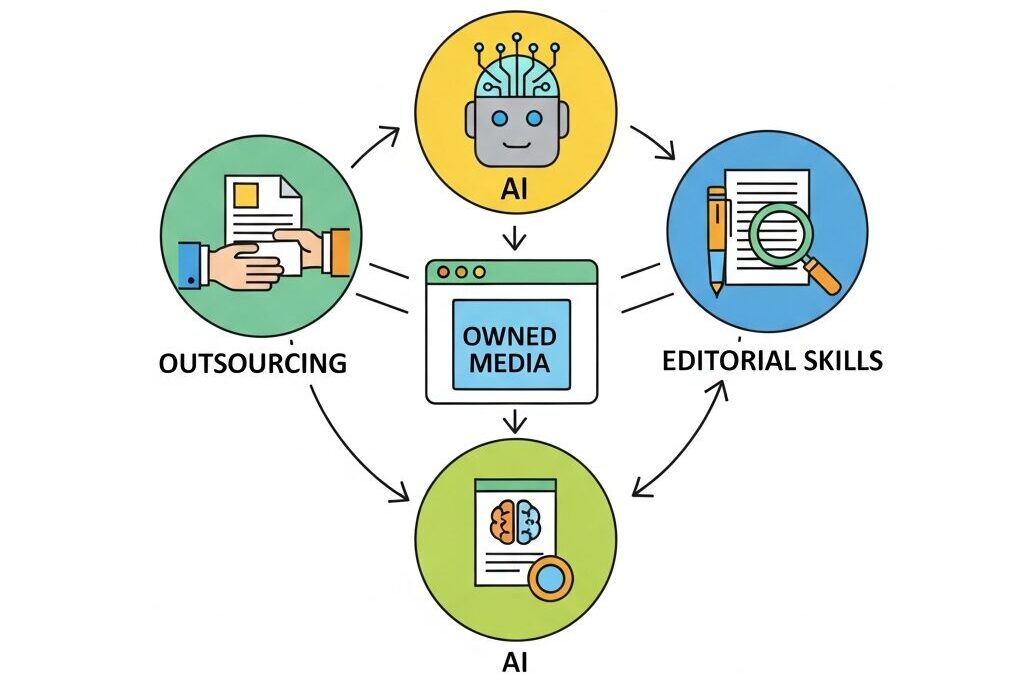

いま成果を出している企業は、執筆にこだわらず、編集・設計・活用の視点で体制を再構築しています。

外部パートナー、社内専門家、生成AI、既存コンテンツを組み合わせることで、少人数でも高品質な記事を生み出しています。

本記事では、その具体的な考え方と全体設計を整理し、再現性の高い運用モデルとして解説します。

オウンドメディア運営で顕在化するライター不足という課題

オウンドメディア運営において、最初に顕在化しやすい課題がライター不足です。これは単なる人手不足ではなく、**高度化するコンテンツ要件と人材供給のミスマッチ**によって生じる構造的な問題です。検索エンジンの進化と読者リテラシーの向上により、記事には専門性・権威性・信頼性が強く求められる一方、それを満たす書き手は市場全体で不足しています。

2024年に実施されたコンテンツマーケティング関連の実態調査では、オウンドメディア運営の課題として「人材不足」を挙げた企業が約2割に達し、最上位項目の一つとなりました。これはKPI設計やSEO戦略以前の、**運営以前に手が止まる根源的なボトルネック**であることを示しています。

| 観点 | 従来 | 現在の実態 |

|---|---|---|

| 求められる記事水準 | 一次情報の整理 | 専門知識+独自見解+信頼性 |

| 社内ライター像 | 文章が書ける担当者 | 業界理解と編集力を併せ持つ人材 |

| 供給状況 | 比較的確保しやすい | 慢性的に不足 |

特にBtoBや専門領域では、業界構造や商習慣を理解せずに書かれた記事は、読者に即座に見抜かれます。Googleの品質評価ガイドラインでも示されているように、**誰でも書ける一般論は評価されにくく、経験や専門性がにじむ内容が求められている**ためです。

一方で、多くの企業では「書ける人=社内ライター」を前提に体制を考えてしまいがちです。その結果、以下のような状況に陥ります。

- 担当者が他業務と兼務し、記事更新が不定期になる

- 属人的になり、退職や異動でメディアが止まる

- 品質よりも更新本数を優先して信頼を損なう

実際、マーケティング責任者や現場担当者からは「書く時間が取れない」「専門部署に原稿を依頼しても返ってこない」といった声が多く聞かれます。ハーバード・ビジネス・レビューでも、知識労働者ほどアウトプットの言語化に時間的制約を受けやすいと指摘されています。

つまりライター不足とは、採用や外注の問題以前に、**オウンドメディアを“誰がどの役割で支えるのか”という設計思想が追いついていない状態**とも言えます。この課題を正しく認識しない限り、表面的な対処では更新停止や品質低下を繰り返すことになります。

ライター不足は個人の能力問題ではなく、要求水準の上昇と体制設計のズレによって生まれる運営課題です。

この現実を出発点として捉えることが、持続可能なオウンドメディア運営への第一歩になります。

求められる役割の変化:「書く人」から「編集する人」へ

オウンドメディア運営において近年顕著なのが、運用担当者に求められる役割の変化です。かつては自ら手を動かして記事を書くことが重視されていましたが、現在は**「誰が書くか」より「どう編集し、どう世に出すか」**が成果を左右します。

背景には、検索エンジンと読者の双方が高度な専門性と信頼性を求めるようになった現実があります。Googleの品質評価ガイドラインが示すE-E-A-Tの考え方によれば、情報の正確性や文脈の妥当性は、執筆者個人の文才よりも編集プロセス全体の設計に強く依存します。

その結果、優れたオウンドメディアほど、運用担当者を「ライター」ではなく「編集者」と位置づけています。編集者の主な仕事は、社内外に散在する知見を集め、構造化し、読者価値へと変換することです。

- テーマと読者ニーズの整理

- 情報源や専門家の選定

- 構成案と品質基準の設計

実際、2024年のコンテンツマーケティング調査では、人材不足を課題に挙げる企業が約2割にのぼりました。一方で成果を出している企業は、限られた人員でも編集機能を中核に据えることで更新を止めずにいます。

| 役割 | 主な作業 | 成果への影響 |

|---|---|---|

| 書く人 | 文章の執筆 | 品質が属人化しやすい |

| 編集する人 | 企画・構成・監修 | 再現性と継続性が高い |

編集者視点に立つと、外部ライターや生成AI、社内専門家はすべて「素材提供者」として扱えます。重要なのは、アウトプットを評価し、取捨選択し、文脈を整える判断力です。これは長文を書ける能力とは別のスキルです。

サイボウズ式の編集部が象徴的ですが、少人数でも編集をハブにすることで多様な社員の知見を引き出し、読み応えのある記事を継続的に発信しています。**編集とは管理ではなく、価値を最大化するプロデュース行為**だと言えるでしょう。

オウンドメディアの成否を分けるのは、書ける人がいるかどうかではありません。編集という視点を持ち、全体を設計できる人がいるかどうかが、これからの運用を決定づけます。

外部リソース活用の選択肢とそれぞれの特徴

社内に専任ライターがいない場合、外部リソースの活用は最も即効性の高い選択肢です。ただし、外部といっても手法は一様ではなく、選び方を誤るとコスト増や品質低下を招きます。重要なのは、**自社の編集体制や求める専門性レベルに応じて適切なモデルを選択すること**です。

外部リソース活用の代表的な選択肢は、大きく分けてクラウドソーシングと編集プロダクションの2つです。それぞれは単なる価格差ではなく、担ってくれる役割の範囲が本質的に異なります。

| 項目 | クラウドソーシング | 編集プロダクション |

|---|---|---|

| 主な役割 | 執筆作業の外注 | 企画から品質管理まで一括 |

| 品質の安定性 | ばらつきが大きい | 一定水準を担保 |

| 発注側の工数 | 高い(指示・修正が必須) | 低い(ディレクターが代行) |

| コスト感 | 低〜中 | 中〜高 |

クラウドソーシングは、記事単位で発注できる柔軟性とコストの抑えやすさが魅力です。Lancersやクラウドワークスのようなプラットフォームでは、特定ジャンルの実績を持つ個人ライターを直接指名できます。その一方で、**構成案作成や赤入れ、ファクト確認を自社で行う前提**となるため、編集スキルが社内にない場合は負担が急増します。

一方、編集プロダクションは、ライター選定、企画設計、校正、ディレクターチェックまでを包含します。日本編集制作協会の調査でも、専門性の高いBtoB記事ではディレクター介在型の方が修正回数が少なく、結果的に運用コストが抑えられる傾向が示されています。**特にインタビュー記事や専門解説では、品質保証そのものに価値がある**と考えるべきです。

外部リソース選定の判断軸は「価格」ではなく「自社でどこまで編集できるか」です。

例えば、社内にSEO設計や記事評価ができる担当者がいる場合はクラウドソーシングを、判断基準そのものが曖昧な立ち上げ期や専門領域では編集プロダクションを選ぶ方が合理的です。ハーバード・ビジネス・レビューでも、アウトソーシングの成功要因として「発注側の定義能力」が成果を左右すると指摘されています。

- 編集力が社内にある場合は個人ライター活用

- 品質基準を外部に委ねたい場合は制作会社

- 専門性が高いほどディレクション込みを選択

外部リソースは不足を埋める手段ではなく、**編集体制を拡張するためのパートナー**です。この視点を持つことで、短期的な量産だけでなく、長期的に信頼されるオウンドメディア運営が可能になります。

アウトソーシング費用の相場とROIの考え方

アウトソーシングを検討する際、多くの担当者が最初に直面するのが費用感とROIの判断です。重要なのは、単価の安さではなく投資に対してどのような成果が見込めるかという視点です。特に専門性が求められるオウンドメディアでは、コストと成果の関係が直線的にならない点を理解する必要があります。

2024年から2025年にかけての市場相場を見ると、記事制作費用には明確なレンジがあります。インタビュー記事を例にすると、個人ライターへの直接依頼と制作代行会社への委託では、価格差が2倍以上になるケースも珍しくありません。ただし、この差額にはディレクション、品質管理、修正対応といった間接コストが含まれています。

| 委託形態 | 1記事あたりの相場 | 発注側の工数 |

|---|---|---|

| 個人ライター | 1万〜5万円 | 高い |

| 制作代行会社 | 3万〜10万円以上 | 低い |

ROIを考える際に見落とされがちなのが、社内工数のコストです。米国のコンテンツマーケティング研究を行うContent Marketing Instituteによれば、成果が出ている企業ほど制作プロセスの標準化と外部活用を進め、担当者の作業時間を戦略業務に振り向けています。安価な外注で修正を繰り返し、結果的に担当者が疲弊する状態は、ROIを大きく毀損します。

また、ROIは短期的なPVや順位だけで測るべきではありません。BtoBオウンドメディアでは、検索経由で獲得したリードが商談や受注につながるかが本質的な指標です。専門性の高い記事は制作単価が高くても、指名検索の増加や営業効率の改善といった中長期のリターンを生みます。

判断の目安としては、社内に編集・品質判断ができる人材がいるかどうかが分岐点になります。いない場合は、制作代行会社への委託の方が総合的なROIは高くなりやすいです。アウトソーシング費用は「コスト」ではなく、「成果を安定的に生み出すための投資」として捉えることが、失敗しない判断につながります。

社内専門家の知見を引き出すインタビュー型コンテンツ制作

社内専門家の知見を最大限に引き出すうえで、有効性が高いのがインタビュー型コンテンツです。書くスキルを持たない専門家から、深い一次情報を短時間で引き出せる点が最大の価値です。特にオウンドメディア運営では、現場知見をいかに再現性高くコンテンツ化できるかが成果を左右します。

多くの企業で失敗しがちなのが「とりあえず話を聞く」インタビューです。成果を出している編集部ほど、事前設計に時間を割いています。Googleの品質評価ガイドラインでも、経験や実務に裏打ちされた情報が高く評価されるとされており、質問設計の巧拙がE-E-A-Tを左右します。

具体的には、事実確認と感情・判断の切り分けが重要です。数値や制度などの事実は事前に資料で押さえ、インタビューでは「なぜそう判断したのか」「現場で何が起きたのか」といった背景やエピソードに集中します。これにより、専門家の時間拘束を30〜60分程度に抑えつつ、密度の高い発言を得られます。

| 設計観点 | 編集側の準備 | 引き出せる価値 |

|---|---|---|

| 事実情報 | スペック・数値・制度を事前整理 | 正確性と信頼性の担保 |

| 意思決定 | 判断の分岐点を質問化 | 専門家ならではの思考 |

| 体験談 | 具体的な場面を想定 | 読者の共感と理解促進 |

また、インタビュアーの役割は「聞き役」ではなく「編集者」です。話を遮らずに聞く一方で、読者視点で抽象度を調整する問い返しが求められます。例えば「それは一般的にどういうメリットがありますか」「他社と比べて違いはどこですか」といった補足質問が、記事の解像度を一段引き上げます。

サイボウズ式の編集方針でも、編集者がハブとなり社員の知見を引き出す体制が成功要因として語られています。専門家を“書かせる”のではなく、“語らせる”設計が、継続的な協力を得る鍵です。ノルマや義務感ではなく、発信の意義を共有することで協力度は大きく変わります。

- 事前に質問の意図を明確にし、共有しておく

- 専門用語はその場でかみ砕いてもらう

- 発言の修正・確認プロセスを約束する

最後に、インタビュー後の扱いも重要です。録音データはAI文字起こしで一次整理し、編集者が構成と論点を再設計します。そのうえで専門家に最終確認を依頼することで、責任の所在を明確にしつつ、編集効率も高めることができます。インタビュー型コンテンツは、社内ライター不在の組織において最も再現性の高い専門コンテンツ創出手法と言えるでしょう。

成功事例に学ぶ編集部主導のオウンドメディア運営

編集部主導で成果を上げているオウンドメディアの成功事例からは、限られたリソース下でも継続的に価値ある情報発信を実現するための実践的な示唆が得られます。特に注目すべきは、執筆力ではなく編集力を中核に据えた運営モデルです。

代表的な事例として広く知られているのが、サイボウズが運営するサイボウズ式です。立ち上げ当初の編集部はわずか数名規模で、必ずしも全員がプロのライターではありませんでした。それでも現在まで高い評価を得ている背景には、**編集部が明確な思想と判断基準を持ち、コンテンツ全体の設計を担ってきた点**があります。

サイボウズ式では、社員一人ひとりを潜在的な情報提供者と捉え、エンジニアや営業、バックオフィス担当者など多様な立場の声を編集部が拾い上げてきました。重要なのは、執筆を義務化しなかった点です。編集部がインタビューや壁打ちを通じて素材を引き出し、読み手視点で再構成することで、専門性と読みやすさを両立させています。

また、評価指標の置き方にも特徴があります。PV至上主義に陥らず、読者からのコメントやSNSでの議論の広がりといった定性的な反応を重視してきました。これは、Googleの品質評価ガイドラインが示すE-E-A-Tの考え方とも整合します。単なる情報量ではなく、経験や文脈が感じられるコンテンツこそが信頼を生むという判断です。

| 観点 | 編集部主導メディアの特徴 | 属人的運営との違い |

|---|---|---|

| 役割分担 | 編集部が企画・判断を担う | 個人の執筆力に依存 |

| 専門性の担保 | 社内外の知見を編集で統合 | 書き手の知識量に左右 |

| 継続性 | 体制として再現性が高い | 退職・異動リスクが大きい |

こうした成功事例から学べるのは、編集部が意思決定の中心に立つことで、外部ライターや社内専門家、さらには生成AIといった多様なリソースを柔軟に組み合わせられるという点です。ハーバード・ビジネス・レビューが指摘するように、知識労働の価値は個人のアウトプットではなく、編集と統合のプロセスに宿ります。

**編集部主導の運営とは、人材不足を補うための消極的な選択ではなく、メディアを長期的な資産へと育てるための戦略的な選択**です。成功事例に共通するのは、編集部が一貫した視点でコンテンツの質と文脈を管理し続けている点にほかなりません。

生成AIを前提にしたコンテンツ制作フローの設計

生成AIを前提にしたコンテンツ制作フローを設計する際の最大のポイントは、AIを執筆者として扱うのではなく、工程ごとに役割を明確化した「制作メンバーの一人」として組み込むことです。闇雲に本文生成をさせても、期待する品質や成果には結びつきません。

Googleの検索品質評価ガイドラインが示すE-E-A-Tの観点からも、重要なのは「誰が何を判断しているか」です。生成AIは処理速度と網羅性に優れていますが、検索意図の最終判断や事業文脈との接続は人が担う必要があります。ここを分離して考えることで、再現性の高いフローが成立します。

| 工程 | 主担当 | 目的 |

|---|---|---|

| 検索意図分析 | 人+AI | 狙うべきニーズの定義 |

| 構成案作成 | AI | 論点の網羅と整理 |

| 本文生成 | AI | 一次原稿の高速生成 |

| 編集・監修 | 人 | 専門性と信頼性の担保 |

特に成果を左右するのが、本文生成前の「構成案の粒度」です。構成案の段階で各見出しの要点や伝える結論を明示しておくことで、AIの出力は大きく安定します。SEOの実務研究でも、アウトライン設計の精度が記事品質に強く相関することが知られています。

また、いきなり長文を書かせず、要約→本文という二段階生成を挟むことが重要です。これはハルシネーション抑制にも有効で、論理の飛躍や論点漏れを編集段階で発見しやすくなります。スタンフォード大学のHuman-AI協働研究でも、分割タスク設計が品質向上に寄与すると報告されています。

- AIは網羅性と速度を最大化する役割

- 人は判断と責任を持つ役割

編集・監修工程では、事実確認だけでなく、自社独自の知見や現場感を必ず追記します。これにより、単なる一般論ではなく「その企業が語る意味のある情報」へと昇華されます。生成AI活用企業の調査でも、人の追記がある記事ほど滞在時間とCV率が高い傾向が示されています。

この視点でフローを設計できれば、社内にライターがいなくても、品質と量を両立したオウンドメディア運営が現実的なものになります。

AI活用で成果を出すためのプロンプトと編集ポイント

AI活用で成果を出すためには、単に文章生成を任せるのではなく、プロンプト設計と編集工程を分業として捉える視点が欠かせません。実務で差がつくのは、AIに何を書かせるかではなく、どこまでをAIに任せ、どこからを人が担うかの線引きです。特にオウンドメディアでは、検索意図への適合度とE-E-A-Tの担保が成果を左右します。

効果的なプロンプトの第一条件は、役割と前提条件を具体化することです。「SEOに強いBtoBマーケターとして」「オウンドメディア編集長の視点で」などの役割指定に加え、想定読者、記事のゴール、制約条件を明示すると、出力の精度は大きく向上します。リコーが公開している生成AI活用事例でも、役割設定型プロンプトが業務品質を安定させる要因として挙げられています。

さらに重要なのが、いきなり本文を書かせないことです。構成案や各見出しの要旨を先に生成させることで、論点の抜け漏れや冗長表現を防げます。これはSEOの網羅性を確保するうえでも有効で、Keywordmapの分析でも、上位記事ほど見出し設計に一貫性があると指摘されています。

| 工程 | AIの役割 | 人の編集ポイント |

|---|---|---|

| 構成設計 | 検索意図に基づく見出し案生成 | 自社戦略との整合性確認 |

| 本文生成 | 論理的な文章草案作成 | 専門性・事例の追記 |

| 最終調整 | 表現の平準化 | トーン・信頼性の担保 |

編集工程では、事実確認と文脈調整が最優先です。生成AIは統計や制度をもっともらしく記述しますが、正確性を保証しません。総務省や学術論文、業界団体の一次情報に必ず当たり、数字や定義を確認するプロセスを組み込む必要があります。**AI原稿は下書きであり、公開物ではない**という認識をチームで共有することが重要です。

また、編集者の価値は削ることにあります。説明過多な段落を整理し、読者の意思決定に不要な情報を省くことで、可読性とCVRが向上します。Googleの品質評価ガイドラインでも、明確で簡潔な情報提示が高品質ページの条件とされています。

- 役割・読者・ゴールを必ずプロンプトに含める

- 構成→要旨→本文の順で生成させる

- 公開前に一次情報で必ず検証する

このように、プロンプトは設計図、編集は品質保証と位置づけることで、社内にライターがいなくても再現性の高い専門コンテンツを量産できます。**AIを使いこなす力は、書く力ではなく編集力です。**

既存コンテンツを再活用するリパーパス戦略

既存コンテンツを再活用するリパーパス戦略は、限られたリソースで専門性と発信量を同時に高めるための現実的な解決策です。ゼロから新規記事を生み出すのではなく、すでに社内に蓄積されている情報資産を編集し直すことで、制作コストと時間を大幅に削減できます。

特にオウンドメディアでは、過去の記事、ウェビナー資料、営業資料、社内勉強会のスライドなどが見過ごされがちです。しかしこれらは、読者視点で再構成すれば、今なお価値を持つ一次情報です。Content Marketing Instituteによれば、リパーパスを実践している企業は、同一テーマから複数の接点を生み出し、コンテンツROIを最大化しているとされています。

重要なのは「そのまま使う」のではなく、「用途に合わせて再編集する」視点です。例えば、専門的で長文なホワイトペーパーは、要点を抽出して分解することで、検索流入を狙える記事群に変換できます。

| 元コンテンツ | リパーパス後 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| ウェビナー録画 | 解説記事+Q&A記事 | 検索流入と理解促進 |

| 営業資料 | 課題解決型コラム | 検討層の育成 |

| 過去の人気記事 | 最新版への改訂記事 | 順位回復と信頼性向上 |

また、Googleの検索品質評価ガイドラインが重視するE-E-A-Tの観点でも、リパーパスは有効です。社内専門家が登壇したウェビナーや実務資料をもとにした記事は、実体験に裏付けられた一次情報として評価されやすくなります。

実務で成果を出す企業は、リパーパス対象を感覚で選んでいません。閲覧数、商談化率、被リンク数といったデータを見ながら、「再編集すべき資産」を特定しています。これにより、更新頻度を保ちながら、成果に直結するテーマへ集中投下できます。

- 成果が出たコンテンツを優先的に再活用する

- 読者フェーズごとに切り口を変えて再編集する

- 最新情報を追記し、情報鮮度を担保する

リパーパス戦略の本質は、省力化ではなく編集による価値の再定義です。オウンドメディア担当者が編集者の視点を持つことで、既存コンテンツは単なる過去の成果物ではなく、継続的に成果を生むメディア資産へと変わっていきます。

社内ライター不在でもE-E-A-Tを担保する品質管理体制

社内に専任ライターがいない状態でE-E-A-Tを担保するためには、個々の執筆スキルに依存しない品質管理体制の設計が不可欠です。重要なのは、誰が書いたかではなく、どのようなプロセスで内容の正確性と専門性が検証されているかを明確にすることです。Googleの品質評価ガイドラインにおいても、情報の信頼性は制作フロー全体で判断されると示されています。

まず中核となるのが、編集責任者を明確に定義することです。編集責任者は執筆を行わずとも、テーマ設計、構成案の承認、公開可否の最終判断を担います。社内の事業責任者や専門部署のリーダーがこの役割を兼務するケースも多く、**専門領域を理解した人物が意思決定に関与している状態そのものがE-E-A-Tの基盤**になります。

実務上は、チェック観点を標準化したレビューシートの活用が効果的です。内容の正誤だけでなく、一次情報への言及有無、読者の誤解を招く表現がないかといった観点を事前に定義します。スタンフォード大学の情報信頼性研究でも、評価基準を明文化した組織の方がアウトプットの一貫性が高いと報告されています。

| チェック工程 | 主な役割 | 確認内容 |

|---|---|---|

| 構成レビュー | 編集責任者 | 検索意図との整合性、論点の網羅性 |

| 専門監修 | 社内SME | 事実関係、業界慣行、用語の正確性 |

| 最終確認 | 編集責任者 | 表現の妥当性、ブランドトーン |

さらに、外部ライターや生成AIを活用する場合は、記事構成案を品質担保の起点に置くことが重要です。構成案に参考とする公的資料や業界団体の見解を明示しておくことで、執筆段階での解釈ブレを防げます。世界保健機関や経済産業省など、**権威性の高い一次情報に基づく設計は、そのまま信頼性の裏付け**になります。

公開後の運用も品質管理の一部です。定期的な内容更新、法改正や市場変化への追随、読者からの指摘への対応履歴を残すことで、記事は静的な成果物ではなく、継続的にメンテナンスされている情報資産となります。こうした更新体制は、検索エンジンだけでなく読者に対しても安心感を与えます。

- 編集責任者と専門監修者を明確に分ける

- チェック基準を文書化し属人性を排除する

このように、社内ライター不在という制約下でも、役割分担とプロセス設計を徹底すれば、E-E-A-Tは十分に担保できます。品質管理体制そのものが、オウンドメディアの信頼性を示す無形のコンテンツであると捉える視点が重要です。

成果につなげるためのKPI設計と改善サイクル

オウンドメディアを成果につなげるためには、記事制作そのものよりも適切なKPI設計と、回し続けられる改善サイクルが重要です。特に社内リソースが限られている場合、測る指標を誤ると「更新はしているが、事業に効いているか分からない」状態に陥りやすくなります。

まず前提として、KPIはPVのような単一指標で完結させるべきではありません。Googleの品質評価ガイドラインやBtoBマーケティングの実務知見によれば、コンテンツは認知から検討、意思決定までのプロセス全体に寄与するため、段階ごとに指標を分けて設計する必要があります。

| フェーズ | 主な目的 | 代表的なKPI |

|---|---|---|

| 認知 | 存在を知ってもらう | 検索流入数、表示回数 |

| 理解・信頼 | 専門性を伝える | 滞在時間、回遊率 |

| 行動 | 事業成果につなげる | 資料請求数、問い合わせ数 |

BtoBオウンドメディアでは、最終KPIとしてMQLや商談化数を置きつつも、中間指標を見なければ改善の打ち手が分からないという点が実務上の要諦です。例えば、PVは伸びているが商談につながらない場合、CTAの位置や内容、記事テーマとターゲットのズレが疑われます。

改善サイクルを機能させるためには、月次での定点観測が現実的です。多くの成功事例では、以下のような最低限の確認項目に絞ることで、分析工数を抑えています。

- 前月比で成果が伸びた記事と落ちた記事

- 成果記事に共通するテーマ・構成・CTA

サイボウズ式の運営思想でも知られるように、数値と同時に定性的な反応を見る視点も欠かせません。コメント内容や営業現場からのフィードバックは、ツール上の数字では捉えきれない「質」の評価指標になります。

重要なのは、最初から完璧なKPIを設計しようとしないことです。事業フェーズやリソース状況に応じて、指標は定期的に見直す前提で運用するべきです。測れる・動かせる・改善できるという3点を満たしたKPI設計こそが、限られた体制でも成果を積み上げるオウンドメディア運営を可能にします。

参考文献

- FastMarketing:加速するコンテンツマーケティングの最新動向レポート

- ferret:オウンドメディアを運営したいのに記事を書く人がいない!ライター不足を解消する3つの方法

- WebWriter Pro:インタビュー記事の相場を項目別に徹底解説!取材費用を完全解説

- ウィルゲート:サイボウズ式編集長と語る「必要とされる」オウンドメディアになるには

- FNNプライムオンライン:76.7%が記事制作にAIを活用!AI導入の最大の効果は「制作スピード」

- キーワードマーケティングアカデミー:ChatGPTでブログ記事を作成する方法!SEO向けのプロンプト例