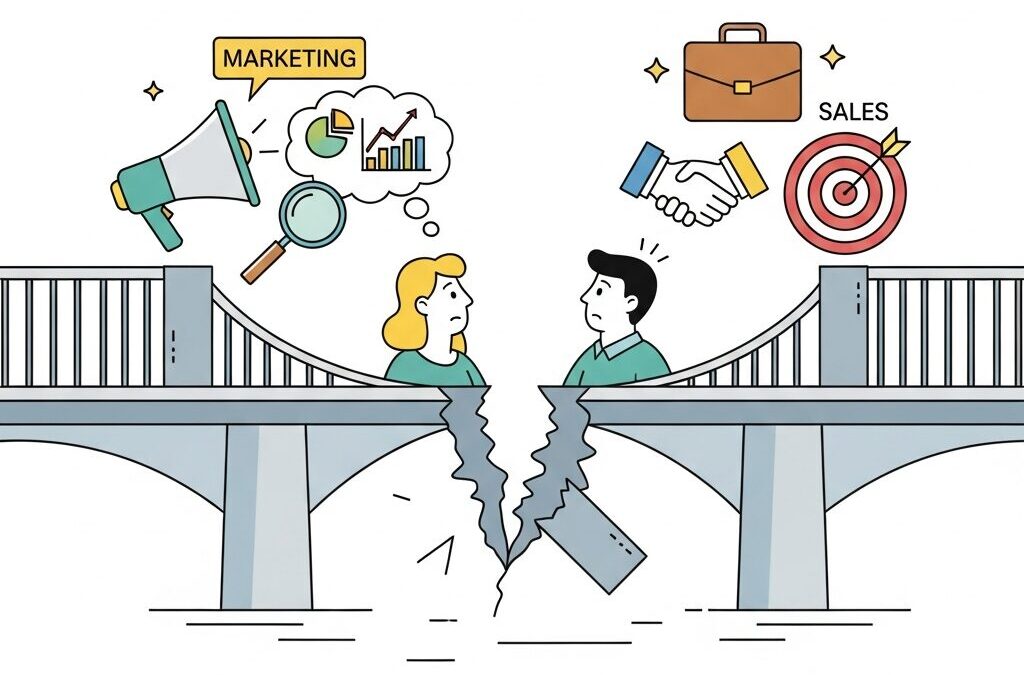

オウンドメディアに力を入れて記事やホワイトペーパーを制作しているのに、営業現場ではほとんど使われていない。そんな違和感やもどかしさを感じたことはありませんか。

実はこの課題は、担当者個人の努力不足ではなく、マーケティングと営業の構造的な分断によって多くのBtoB企業で起きています。調査では、営業担当者の約3割がコンテンツをまったく活用しておらず、約半数が「コンテンツセールス」という考え方自体を知らないという実態も明らかになっています。

本記事では、なぜオウンドメディアが営業に届かないのかをデータと事例から紐解きながら、セールスイネーブルメントやRevOpsといった最新の考え方をもとに、オウンドメディアを“集客装置”から“受注に貢献する資産”へ進化させるための全体像を整理します。営業とマーケティングが同じゴールを見据え、成果を最大化するためのヒントを得たい方にとって、実践的な道筋が見える内容です。

オウンドメディアと営業の間に生まれる「死の谷」とは何か

オウンドメディアと営業の間に生まれる「死の谷」とは、マーケティングが生み出した価値が、営業という収益化プロセスに届かず消失してしまう構造的な断絶を指します。記事やホワイトペーパー、事例コンテンツが大量に存在しているにもかかわらず、営業現場ではほとんど使われていない状態は、多くのBtoB企業で当たり前の光景になっています。

この死の谷が厄介なのは、表面的には成果が出ているように見える点です。オウンドメディアはPVや検索順位を伸ばし、マーケティング部門のKPIは達成されます。一方で営業側は「商談に使える材料がない」「リードの質が低い」と感じており、数字上は前進しているのに売上につながらないというねじれが発生します。

| 視点 | オウンドメディア側 | 営業側 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 集客・認知拡大 | 受注・売上創出 |

| 評価指標 | PV・CV・リード数 | 商談化率・受注率 |

| コンテンツ認識 | 読まれる資産 | 使いどころが不明な資料 |

株式会社IDEATECHの調査によれば、BtoB営業担当者の約3割が「コンテンツを一切活用していない」と回答し、約半数が「コンテンツセールス」という概念自体を知らないとされています。この結果は、コンテンツの質以前に、営業の意思決定プロセスの中にオウンドメディアが組み込まれていないことを示唆しています。

さらに問題を深刻化させているのが、組織構造と役割分担です。マーケティングは「作ること」、営業は「売ること」に最適化され、それぞれが部分最適で動いた結果、顧客の購買プロセス全体を俯瞰する視点が失われます。ハーバード・ビジネス・レビューでも、営業とマーケティングの断絶は長年の経営課題であり、共通ゴールと共通言語の欠如が対立を生むと指摘されています。

この死の谷に落ちたコンテンツは、単に使われないだけではありません。営業からのフィードバックが得られないため改善もされず、時間とコストをかけて作られたはずの資産が学習も進化もしないという悪循環に陥ります。結果として、オウンドメディアは「集客装置」で止まり、事業成長のエンジンにはなりきれません。

オウンドメディアと営業の死の谷とは、個人の努力不足ではなく、目的・評価・プロセスが分断された結果として必然的に生まれる構造問題です。この谷の存在を正しく理解することが、オウンドメディアを本当の意味で事業成果に結びつける第一歩になります。

データで見る営業現場のコンテンツ活用実態

営業現場におけるコンテンツ活用の実態は、感覚論ではなくデータから直視する必要があります。株式会社IDEATECHがBtoB営業担当者・責任者317名を対象に行った調査によれば、**約3割の営業担当者が営業活動でコンテンツを一切活用していない**と回答しています。さらに、**45.1%が「コンテンツセールス」という概念自体を認知していない**という結果も示されており、オウンドメディアで生み出された情報資産が、営業現場の意思決定プロセスに組み込まれていない現実が浮き彫りになっています。

注目すべきは、活用していると回答した層の中身です。多くの営業担当者が使用しているのは、記事や事例コンテンツではなく、従来型の営業用提案資料テンプレートに偏っています。これは、コンテンツの質以前に、営業が「どこに、何があり、どう使えば成果につながるのか」を把握できていないことを示唆します。ハーバード・ビジネス・レビューでも、営業成果を左右するのは個人の能力よりも、情報とナレッジへのアクセス性であると指摘されています。

| 項目 | 回答割合 |

|---|---|

| 営業用提案資料テンプレートを活用 | 40%強 |

| コンテンツを一切活用していない | 約30% |

| コンテンツセールスを知らない | 45.1% |

自由回答欄に寄せられた声も示唆的です。「営業ツールが整備されておらず手作業で探している」「新人に教える時間がない」「資料が散在していて統一感がない」といったコメントが多く、**営業担当者がコンテンツを使わない理由は怠慢ではなく、構造的な使いづらさ**にあることがわかります。つまり、オウンドメディアの問題は制作力ではなく、営業動線への接続設計にあります。

さらに、ユーソナーの調査では、営業担当者が本当に価値を感じる情報として、競合製品の検討状況や具体的な購買意向といった「ニーズを示す付加情報」が挙げられています。一方で、多くのオウンドメディアが提供しているのは認知段階向けの一般論的コンテンツです。このデータが示すのは、**営業現場では「役に立つかどうか」が唯一の評価軸であり、その基準を満たさないコンテンツは存在しないのと同じ**という厳しい現実です。

数字で可視化すると、営業とコンテンツの断絶は個別の努力では埋まらないことが明確になります。だからこそ、オウンドメディアは閲覧数や検索順位だけで価値を測る段階を終え、営業活動の中で「使われたか」「意思決定を前に進めたか」という視点で再評価される必要があります。

The Modelがもたらした分業のメリットと日本的な限界

The Modelは、営業プロセスをマーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスに分業することで、組織全体の生産性を高めるフレームワークです。米国のSaaS企業を中心に普及し、役割を明確に切り分けることで、**専門性の深化と業務効率の最大化**を実現してきました。

実際、ハーバード・ビジネス・レビューでも、営業活動における役割分担とプロセス標準化は、スケールフェーズの企業にとって不可欠だと指摘されています。マーケティングは見込み顧客の創出に集中し、営業は受注確度の高い商談に注力できるため、リードタイム短縮やKPI管理の精度向上といったメリットが生まれます。

| 観点 | The Modelのメリット | 日本市場での課題 |

|---|---|---|

| 役割分担 | 専門性が高まり効率化 | 顧客文脈が分断されやすい |

| KPI管理 | 数値で進捗を把握可能 | 部分最適に陥りやすい |

| 顧客体験 | 標準化された対応 | 関係性構築が希薄化 |

一方で、日本企業にそのまま適用すると限界も顕在化します。日本のBtoB商習慣では、担当者との長期的な信頼関係や暗黙知の共有が重視されます。しかし分業が進みすぎると、顧客から見て担当が頻繁に変わり、**「誰に相談すればよいのかわからない」状態**を生みかねません。

さらに深刻なのがKPIの分断です。マーケティングはリード数、営業は受注額という異なる指標を追うことで、相互不信が生まれます。IDEATECHの調査で、営業担当者の約3割がコンテンツを全く活用していないと回答した背景には、こうした分業構造による断絶が影響していると考えられます。

つまりThe Modelは、効率化という強力な武器である一方、日本的な組織文化や顧客期待と摩擦を起こしやすい側面を持ちます。オウンドメディア運営においても、**分業を前提にしながら、情報と文脈をどう横断的につなぐか**が問われており、単なる役割分担ではなく、連携設計そのものが成果を左右する局面に入っています。

営業が本当に求めているコンテンツとオウンドメディアのズレ

オウンドメディアが営業現場で活用されない最大の理由は、営業が本当に欲している情報と、実際に発信されているコンテンツの目的が噛み合っていない点にあります。多くのメディアは検索流入や認知拡大を重視し、「〇〇とは」「最新トレンド解説」といった啓蒙型の記事を量産しますが、営業が商談の場で直面しているのは、もっと切迫した問いです。

営業担当者が求めているのは、「この顧客は今どこで迷っているのか」「競合と比べて、なぜ自社を選ぶべきなのか」を即座に説明できる材料です。ユーソナーの調査でも、新規開拓において重視される情報として、競合検討状況や具体的な製品検討フェーズが上位に挙げられています。つまり営業は、判断を後押しするための“決断材料”を求めているのです。

一方でオウンドメディア側は、PVや検索順位といったマーケティング指標に引っ張られやすく、どうしても広く浅いテーマに寄りがちです。その結果、営業から見ると「読めば勉強にはなるが、今の商談では使えない記事」が増えていきます。この違和感が積み重なり、次第にメディア自体が参照されなくなります。

| 観点 | 営業が求めるもの | オウンドメディアに多いもの |

|---|---|---|

| 目的 | 受注・失注回避 | 認知・集客 |

| 情報の粒度 | 顧客別・競合別に具体 | 業界全体に一般化 |

| 使うタイミング | 商談前後・比較検討時 | 検索流入時 |

このズレは、決して営業がコンテンツの価値を理解していないからではありません。IDEATECHの調査では、約3割の営業担当者がコンテンツを一切活用していないと回答していますが、その背景には「探す時間がない」「どれを使えばいいかわからない」という現実的な制約があります。営業は常に時間不足であり、今この瞬間に使えるかどうかがすべてです。

さらに、日本企業に多い分業体制では、マーケティングと営業のKPIが分断されやすくなります。ハーバード・ビジネス・レビューでも指摘されているように、部門ごとの最適化は全体最適を損なうリスクを孕みます。マーケティングが「良い記事を書いた」と評価する基準と、営業が「助かった」と感じる基準が一致していなければ、コンテンツは橋渡し役になれません。

重要なのは、営業が日々受けている質問や反論、不安の声を起点にコンテンツを再定義することです。営業が顧客に説明する順番や言葉そのものを、記事の構成に落とし込むことで、初めてオウンドメディアは営業の武器になります。この視点を欠いたままでは、どれだけ質の高い記事でも、現場との溝は埋まりません。

セールスイネーブルメントの基本概念とオウンドメディアの役割変化

BtoBマーケティングの文脈で語られるセールスイネーブルメントは、単なる営業支援施策ではありません。**営業担当者が成果を出し続けるために、組織として何を整備し、どう連動させるかという経営レベルの考え方**です。SIRIUSDECISIONSやGartnerの定義でも、セールスイネーブルメントは「コンテンツ・プロセス・テクノロジー・人材育成を横断的に統合する仕組み」と位置付けられています。

この考え方が重要視される背景には、顧客の購買行動の変化があります。ハーバード・ビジネス・レビューによれば、BtoBの購買担当者は営業と接触する前に意思決定プロセスの大半を進めており、営業は「説明する人」ではなく「判断を後押しする人」へ役割が変わっています。ここで鍵を握るのが、営業が使う情報の質とタイミングです。

| 観点 | 従来の営業支援 | セールスイネーブルメント |

|---|---|---|

| 目的 | 個人の営業力強化 | 組織としての再現性ある成果創出 |

| 主な手段 | 研修・資料配布 | コンテンツ×プロセス×データの統合 |

| 評価軸 | 実施有無 | 商談化率・受注率への貢献 |

この文脈で、オウンドメディアの役割は大きく変わります。これまでのオウンドメディアは、検索流入やPVを最大化する「集客装置」として設計されてきました。しかしセールスイネーブルメントの視点では、**オウンドメディアは営業プロセスの中で意思決定を前に進めるための実務ツール**と再定義されます。

IDEATECHの調査で、営業担当者の約3割がコンテンツを一切活用していないという結果が示したのは、コンテンツの不足ではなく「営業文脈への未接続」です。営業は常に、比較検討や決裁者説得といった具体的な局面に直面しています。その瞬間に使える形で情報が整理されていなければ、どれほど質の高い記事でも存在しないのと同じです。

先進企業では、記事やホワイトペーパーを「購買プロセスのどの段階で使うか」まで明確に定義しています。Sansanの取り組みでも、コンテンツはマーケティング施策ではなく営業プロセスの構成要素として管理されています。この結果、営業担当者は迷わず適切な情報を顧客に提示でき、属人性が大幅に低下しました。

つまり、このフェーズにおけるオウンドメディア運営の本質は、編集力ではなく設計力です。**誰が、いつ、どんな判断をするために使う情報なのかを起点にコンテンツを定義すること**が、セールスイネーブルメント時代の基本概念であり、オウンドメディアの役割変化の核心と言えます。

購買プロセスに沿ったコンテンツマッピングの考え方

購買プロセスに沿ったコンテンツマッピングとは、企業視点の「伝えたい順番」ではなく、顧客視点の「意思決定の順番」に合わせて情報を再設計する考え方です。オウンドメディアが営業に使われない最大の理由は、コンテンツ単体の質ではなく、顧客の検討段階と情報内容が噛み合っていないことにあります。

ハーバード・ビジネス・レビューによれば、BtoB購買における意思決定の大半は、営業接触前にすでに方向性が決まっているとされています。つまり、購買プロセスの各段階で「適切な情報」が提供されていなければ、その時点で選択肢から外れてしまうのです。コンテンツマッピングは、この見えない脱落を防ぐための設計図だといえます。

| 購買プロセス | 顧客の関心 | 求められるコンテンツの役割 |

|---|---|---|

| 課題認識 | 何が問題なのか | 気づきを与える |

| 情報収集 | 解決策の種類 | 選択肢を整理する |

| 比較検討 | 違いと優劣 | 判断基準を与える |

| 意思決定 | 失敗しないか | 不安を払拭する |

多くのオウンドメディアは「課題認識」や「情報収集」に偏りがちですが、営業成果に直結するのは「比較検討」と「意思決定」のフェーズです。ユーソナーの調査でも、営業担当者が最も価値を感じるのは競合状況や具体的な検討度合いといった付加情報であると示されています。これは、比較と判断を助けるコンテンツが決定打になることを裏付けています。

実務では、まず既存コンテンツを購買プロセスのどこに位置づけられるかを棚卸しします。その結果、「比較表がない」「決裁者向けの説明が弱い」といった空白が可視化されます。この空白こそが、営業が本当に欲している未充足ニーズです。Sansanが実践したように、顧客の心理状態ごとに必要な行動と情報を定義することで、コンテンツは点ではなく線として機能し始めます。

重要なのは、マッピングを一度作って終わりにしないことです。商談での失注理由、顧客からの質問、営業が説明に詰まった場面を起点に更新し続けることで、マップは現場に即した生きた設計図になります。こうして購買プロセスに沿って磨き込まれたコンテンツ群は、営業担当者にとって「探すもの」ではなく「使えば成果が出るもの」へと認識が変わっていきます。

営業とマーケティングをつなぐ運用・連携の具体策

営業とマーケティングを実際につなぐためには、理念やスローガンではなく、日々の運用レベルでの具体策が欠かせません。特に重要なのは、両部門が同じ現実を見て、同じ問いを持ち続けるための仕組みづくりです。ハーバード・ビジネス・レビューでも指摘されている通り、部門間の分断は個人の問題ではなく、運用設計の問題として扱う必要があります。

最初に着手すべきは、定例の連携ミーティングの再設計です。数字報告だけで終わる会議では、オウンドメディアは営業成果と結びつきません。**商談の現場で実際に起きた事実を起点に議論すること**が、連携を実装する第一歩になります。

具体的には、「直近で失注した理由」「顧客から繰り返し聞かれる質問」「競合と比較されたポイント」といった営業の一次情報を共有し、それに対してマーケティングが「どのコンテンツで補強できるか」「新たに何を作るべきか」を即座に結びつけます。この往復が生まれた瞬間、コンテンツは机上の成果物から営業の武器へと変わります。

| 共有テーマ | 営業側の視点 | マーケ側のアクション |

|---|---|---|

| 失注理由 | 価格・比較で負けた | 競合比較記事やROI解説を制作 |

| 商談中の質問 | 導入後の運用が不安 | 導入プロセス解説記事を整備 |

| 顧客の反応 | 事例への関心が高い | 業界別事例コンテンツを拡充 |

次に重要なのが、コンテンツの届け方です。どれほど質の高い記事でも、営業が「探しに行く」必要がある状態では使われません。セールスイネーブルメントの考え方では、**コンテンツは営業の行動フローの中に自然に現れるべきもの**とされています。

例えば、CRMやセールスイネーブルメントツールと連携し、商談フェーズに応じて関連する記事や資料が表示される状態を作ります。Mazrica SalesやGRiXのようなツールでは、商談ログとコンテンツを紐づけることで、「次に何を送ればよいか」が可視化されます。これは営業の思考負荷を下げると同時に、コンテンツ活用率を大きく引き上げます。

また、チャットツールでの共有方法も成果を左右します。単に記事URLを流すのではなく、**「誰に・どのタイミングで・何のために使うか」**を明示します。IDEATECHの調査で明らかになったように、営業担当者の多くは時間と判断材料が不足しています。使い方まで含めて提示することで、初めてコンテンツは選択肢に入ります。

さらに、営業視点でのフォーマット最適化も欠かせません。Web記事をPDFで即座に共有できる状態にする、スマートフォンで読みやすい構成にする、要点だけを短時間で把握できる導線を用意する。日清食品や日本通運の事例が示す通り、**営業の準備時間を短縮すること自体が価値**になります。

最後に忘れてはならないのが、成功体験の可視化です。「この記事を送ったことで商談が前に進んだ」「説明時間が短縮できた」といった具体的な成果を共有し、称賛する文化を作ります。SmartHRの取り組みでも示されているように、現場の成功が語られ始めた瞬間、部門間の心理的な壁は一気に低くなります。

営業とマーケティングをつなぐ運用とは、特別な施策ではありません。日常の会議、ツール、共有方法を少しずつ営業成果起点に組み替えていくことです。その積み重ねが、オウンドメディアを「集客の成果物」から「受注に貢献するインフラ」へと進化させます。

SmartHR・Sansan・日清食品に学ぶ成功事例

SmartHR・Sansan・日清食品の事例に共通するのは、オウンドメディアを単なる集客チャネルとしてではなく、営業や現場の生産性を高める事業インフラとして再定義している点です。いずれの企業も、コンテンツの出来栄え以前に「誰が、どの業務で、どう使うのか」を起点に設計しています。

SmartHRでは、セールスイネーブルメントを特定部門の役割に閉じず、営業戦略・人事・プロダクトなど複数部門を巻き込んだ共創体制を構築しています。公開情報によれば、営業マネージャーや現場のトップセールスがコンテンツ設計や監修に関与し、現場の実感値が反映された記事や資料を継続的に生み出しています。これにより、オウンドメディアは「読まれる情報」から「使われる武器」へと性格を変えました。

現場を巻き込んだ編集体制は、コンテンツ活用率を高める最短ルートです。SmartHRの事例は、当事者意識が生まれた瞬間に、営業とメディアの距離が一気に縮まることを示しています。

Sansanの取り組みで特徴的なのは、顧客の購買プロセスを基準にコンテンツを再編した点です。2018年に専門組織を立ち上げ、顧客の検討段階ごとに必要な情報を定義し、比較・意思決定フェーズのコンテンツを強化しました。これはハーバード・ビジネス・レビューでも指摘されている、営業とマーケティングの分断を解消する王道アプローチと一致します。結果として、営業は「どの記事を、いつ使うか」に迷わなくなり、商談の質が安定しました。

日清食品の事例は、オウンドメディアや関連コンテンツがもたらす時短価値に焦点を当てると理解しやすいです。HubSpotの事例として紹介されているように、資料や情報の整理により商談準備時間を約30分短縮しています。これは派手なPV増加よりも、営業担当者にとって直接的なメリットです。顧客に送るURLが、そのまま事前説明や議事録の役割を果たすことで、業務効率が大きく改善しました。

| 企業名 | 主な取り組み | オウンドメディアの価値 |

|---|---|---|

| SmartHR | 部門横断の共創型イネーブルメント | 営業が主体的に使う実践知の蓄積 |

| Sansan | 購買プロセス起点のコンテンツ設計 | 商談フェーズに直結する判断材料 |

| 日清食品 | 情報整理による商談準備の効率化 | 時間削減という即効性のある価値 |

これらの成功事例が示す本質は明確です。オウンドメディアの成果はPVや検索順位では完結しません。営業や現場の仕事がどれだけ楽になり、成果に近づいたかという視点で再評価したとき、初めて事業成長に直結するメディアへと進化します。SmartHR・Sansan・日清食品はいずれも、その視点を組織に実装した好例と言えます。

RevOps視点で考えるオウンドメディアの未来

RevOps視点でオウンドメディアの未来を捉えると、その役割は「マーケティング施策の一部」から「収益プロセスを横断的に最適化する基盤」へと進化していきます。RevOpsはマーケティング、営業、カスタマーサクセスを分断された組織としてではなく、単一の収益エンジンとして設計し直す考え方です。

この文脈においてオウンドメディアは、単なる集客チャネルではなく、顧客データと行動データを蓄積し、次のアクションを導くハブとして再定義されます。ハーバード・ビジネス・レビューでも、部門間のデータ統合が成長率を高めると指摘されており、RevOpsはその実践形だといえます。

特に重要なのは、オウンドメディアが「どのフェーズの収益に貢献しているか」を定量的に説明できる状態を作ることです。PVやCVだけでなく、商談化率や受注率、さらにはLTVへの影響まで追跡できて初めて、経営アジェンダに耐える存在になります。

例えば、CRMやMAと連携したオウンドメディアでは、特定の記事を読んだ顧客が商談に進んだ確率や、失注後に再訪したコンテンツの種類まで分析可能です。HubSpotの事例でも、コンテンツ接触履歴を基にした営業アプローチが受注率向上に寄与したと報告されています。

このような分析が進むと、編集会議の議題も変わります。従来の「どんなテーマが読まれそうか」ではなく、「どのコンテンツが次の収益ステップを前進させるか」が判断軸になります。これは編集者の役割が、企画者から収益設計者へ拡張されることを意味します。

| 視点 | 従来のオウンドメディア | RevOps視点のオウンドメディア |

|---|---|---|

| 目的 | 集客・認知拡大 | 収益プロセス全体の前進 |

| 評価指標 | PV・CV | 受注率・LTVへの貢献 |

| 関与部門 | マーケティング中心 | 営業・CSを含む全収益部門 |

今後はAIによるコンテンツ生成や分析が進み、オウンドメディアはさらにオペレーショナルな存在になります。AIOの進展により、記事単位でのROI予測や、商談フェーズ別の最適コンテンツ提示が現実的になりつつあります。

RevOps視点の未来では、オウンドメディアは「読むメディア」ではなく「収益を動かす仕組み」として評価されます。この視座を持てるかどうかが、オウンドメディアをコストセンターで終わらせるか、成長エンジンに変えられるかの分岐点になります。

参考文献

- PR TIMES:【BtoB営業パーソン300名に調査】約半数が「コンテンツセールス」を知らない実態

- マクロミル:the modelとは?営業とマーケティングの新しい分業戦略を徹底解説

- SATORIマーケティングブログ:セールス・イネーブルメントとは?概念と事例をわかりやすく解説

- 株式会社Lumii:BtoB企業の営業・マーケティングにおける動画活用の実態調査

- HubSpot Japan:セールスイネーブルメントの事例8選|事例から見る成功のポイント

- 株式会社イノーバ:RevOps①|成果が出ない原因は“組織の構造”にあり?