オウンドメディアを運営していると、「頑張って記事を書いているのに成果が出ない」「会議をしても不満ばかりで前に進まない」と感じた経験はないでしょうか。

実はその停滞感は、個々のスキル不足や努力不足ではなく、組織や仕組みの設計に原因があるケースがほとんどです。検索環境や消費行動が大きく変化する今、従来のやり方のままでは成果が出にくくなっています。

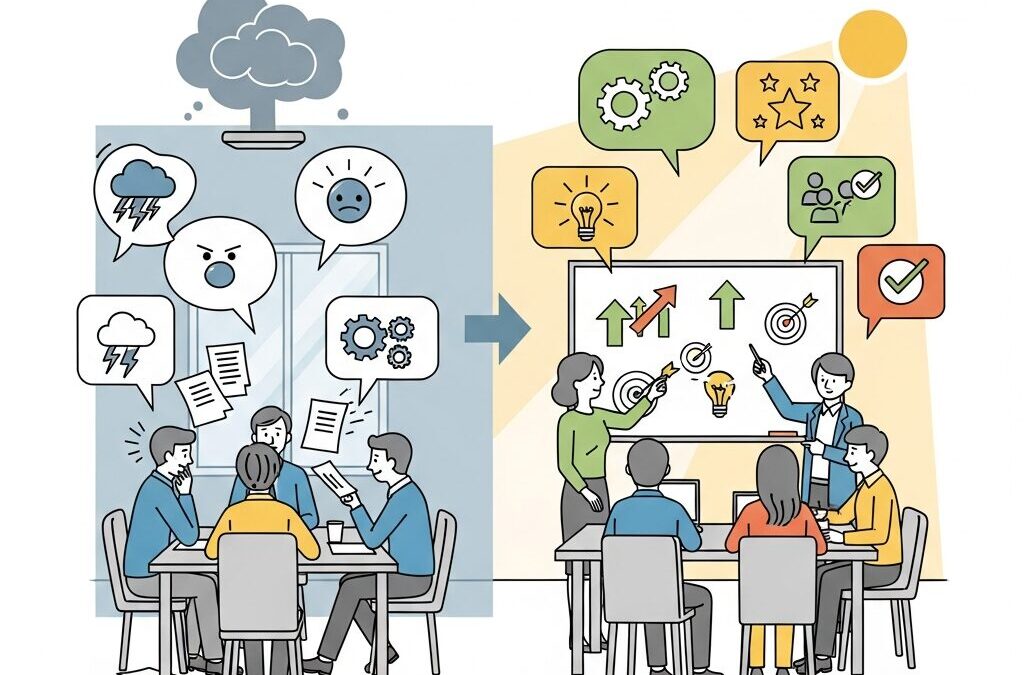

本記事では、企画会議が愚痴で終わってしまうオウンドメディア組織が、どのようにして成果志向型へと生まれ変われるのかを整理します。心理的安全性、KPI設計、KPT法、生成AI活用、世代間マネジメントなど、実務に直結する視点をもとに、明日から何を見直すべきかが分かります。

読了後には、自社メディアの停滞ポイントと、持続的に成果を生み出すための具体的な改善イメージを描けるようになるはずです。

オウンドメディア運営が停滞する構造的な理由

オウンドメディア運営が停滞する最大の理由は、担当者の努力不足やスキル欠如ではありません。**多くの場合、成果が出にくい構造そのものが、最初から組み込まれていること**にあります。近年、生成AIの普及や検索アルゴリズムの高度化により、オウンドメディアは「更新すれば成果が出る」フェーズを完全に終えています。それにもかかわらず、組織構造や評価制度、意思決定プロセスが旧来のままでは、停滞は必然です。

株式会社MOLTSの分析でも、成果が出ないオウンドメディアの多くは、運用以前に「設計段階」でつまずいていると指摘されています。特に問題になりやすいのが、目的と役割の曖昧さです。オウンドメディアがブランド施策なのか、リード獲得施策なのか、それとも広報的な位置づけなのかが整理されていないまま運用が始まると、記事の評価基準が定まらず、現場は常に手応えのない作業を強いられます。

この状態が続くと、運営チームには**成果が見えないことによる慢性的な心理的ストレス**が蓄積します。SEOの成果は一般的に数か月単位でしか可視化されず、しかも検索順位やPVの変動要因は複雑です。ハーバード・ビジネス・スクールの研究でも、努力と成果の因果関係が見えにくい業務ほど、モチベーションが低下しやすいことが示されています。オウンドメディアは、まさにその典型例です。

さらに停滞を加速させるのが、評価と意思決定の構造です。多くの企業では、オウンドメディア担当者の評価が売上や事業KPIと直接ひも付いておらず、上司や他部署からは「効果が分かりにくい施策」と見なされがちです。その結果、リソース配分や優先順位の議論が後回しにされ、現場は常に不足感を抱えたまま運営を続けることになります。

| 構造要因 | 現場で起きる現象 | 停滞につながる理由 |

|---|---|---|

| 目的の曖昧さ | 評価基準が人によって異なる | 改善の方向性が定まらない |

| 成果の不可視性 | 手応えのない作業感が続く | モチベーションが低下する |

| 評価制度の断絶 | 社内理解が得られない | 投資判断が遅れる |

このような構造下では、企画会議や定例ミーティングが建設的な議論の場になりにくくなります。HubSpot Japanの調査でも、成果指標が不明確なマーケティング組織ほど、会議が感想や不満の共有に終始しやすい傾向が示されています。数字で語れない状態では、「やっている感」や個人の主観が前面に出やすく、議論は次第に停滞します。

重要なのは、こうした停滞が個人の問題として扱われやすい点です。しかし実際には、**愚痴が増える、改善案が出なくなる、挑戦的な企画が消えるといった症状は、組織構造が限界に達しているサイン**でもあります。心理的安全性の研究で知られるエイミー・エドモンドソン教授も、成果基準が存在しない環境は学習を止め、組織を無気力状態に陥らせると指摘しています。

オウンドメディア運営の停滞は、偶発的なトラブルではありません。目的設計、成果の可視化、評価と意思決定の接続が不十分なまま運用を続けた結果として、構造的に生じる現象です。この事実を直視しない限り、どれだけ記事本数を増やしても、状況が好転することはありません。

成果が見えないことで生まれる心理的ストレス

オウンドメディア運営において、多くの担当者が最初につまずくのが、成果が見えないことによる強い心理的ストレスです。記事制作には多大な時間と労力がかかる一方で、SEOの効果が数週間や数か月単位でしか表れないため、日々の業務と成果の因果関係を実感しづらくなります。

特に検索流入を主軸とするメディアでは、公開直後に数値が伸びないことが珍しくありません。この状態が続くと、担当者は「自分たちのやり方は本当に正しいのか」という不安に晒され続けることになります。**努力量と評価が結びつかない状況は、仕事への自己効力感を大きく損ないます。**

マーケティング支援を行う株式会社MOLTSの分析でも、成果が出ないオウンドメディアの多くは、個人のスキル不足ではなく、設計や評価の仕組みが曖昧なまま運用されている点が共通していると指摘されています。成果が可視化されない環境では、どれだけ改善しても手応えを得られず、徒労感だけが蓄積していきます。

| 状況 | 現場で起きやすい感情 | 心理的影響 |

|---|---|---|

| 公開直後に数値が動かない | 不安・焦り | 判断力の低下 |

| PVはあるがCVが出ない | 徒労感 | 目的意識の希薄化 |

| 評価基準が曖昧 | 不満・諦め | 主体性の喪失 |

こうした心理状態が続くと、人は無意識のうちに自分を守る行動を取ります。その代表例が「愚痴」です。「検索アルゴリズムが悪い」「リソースが足りない」といった発言は、単なる不満ではなく、成果が見えない不安から生まれる防衛反応だと捉える必要があります。

社会心理学で知られる学習性無力感の研究でも、行動と結果の関係が分からない状況が続くと、人は挑戦そのものを避けるようになることが示されています。オウンドメディアの現場でも同様に、改善提案や新しい企画が出にくくなり、現状維持に流れやすくなります。

成果が見えない状態そのものが、チームの思考停止とストレスを生み出す構造的な要因です。

重要なのは、個々の担当者の忍耐力や根性の問題にすり替えないことです。ハーバード・ビジネス・スクールの研究でも、成果指標が不明確な組織ほど、メンバーのストレスレベルが高まり、パフォーマンスが低下しやすいことが示されています。成果の不可視性は、静かにチームを蝕むリスクであると認識する必要があります。

心理的安全性と愚痴が多い組織の決定的な違い

心理的安全性が高い組織と、愚痴が多い組織は、一見すると「自由に発言できている」という点で似て見えます。

しかし、その内実は決定的に異なります。両者の違いを理解せずに運営すると、建設的な議論をしているつもりが、知らず知らずのうちに成果を遠ざけてしまいます。

ハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・エドモンドソン教授によれば、心理的安全性とは「対人関係上のリスクを取っても罰せられないという信念」を指します。

重要なのは、安心して意見を言えることと、意見の中身が成果に向かっているかは別物だという点です。

| 観点 | 心理的安全性が高い組織 | 愚痴が多い組織 |

|---|---|---|

| 発言の目的 | 学習と改善 | 感情の発散と正当化 |

| 問題の捉え方 | 構造やプロセスに焦点 | 人や環境への不満 |

| 会議後の変化 | 次の行動が明確になる | 何も変わらない |

心理的安全性が機能しているチームでは、「なぜうまくいかなかったのか」を冷静に分解し、誰の責任かではなく、どこを変えれば改善できるかに議論が集中します。

そのため、発言には一定の緊張感があり、**耳の痛い指摘や反対意見も歓迎されます**。

一方で愚痴が多い組織では、「忙しすぎる」「方針が悪い」「評価されない」といった言葉が繰り返されます。

これらは事実である場合もありますが、次の一手につながらない限り、組織としての学習は起こりません。

オウンドメディア運営の現場では、この違いが特に顕著に表れます。

成果が出にくく、因果関係が見えづらい領域だからこそ、愚痴はメンバー同士の連帯感を一時的に高めます。

しかしその連帯は、「変えられない現実」を前提にしたものであり、行動を止めてしまう危険な安定でもあります。

心理的安全性が高いチームでは、数字や事実を前にしても萎縮せず、「この仮説は間違っていたかもしれません」と言えます。

**自分の考えを否定される不安より、学習しないことへの不安のほうが大きい状態**とも言えます。

この状態をつくれるかどうかが、愚痴の多い組織と成果を出し続ける組織を分ける、決定的な分岐点です。

世代間ギャップが企画会議を難しくする背景

オウンドメディアの企画会議が噛み合わなくなる大きな要因の一つが、世代間ギャップによる価値観のズレです。これは単なる年齢差ではなく、育ってきた情報環境や評価されてきた仕事のスタイルの違いから生じます。その結果、同じ「良い企画」を議論しているはずなのに、前提条件が共有されず、議論が平行線をたどりやすくなります。

HubSpot Japanが発表した「日本の営業に関する意識・実態調査2025」によれば、20代と30代以上では、仕事で重視するスキルに明確な差が見られます。20代はコンサルティング能力や自己管理能力、時間効率を重視する傾向が強い一方、30代以上は業界知識や人脈、泥臭い経験値を価値あるものと捉えています。この認識の違いが、企画会議の空気を確実に重くします。

| 観点 | 若手世代(20代中心) | 管理職世代(30代以上) |

|---|---|---|

| 重視する価値 | 効率性・再現性・データ | 経験・関係性・現場感覚 |

| 企画の理想像 | 分析に基づく最適解 | 一次情報に裏打ちされた説得力 |

| 不満が生じやすい点 | 非効率な進め方 | 表層的な内容 |

例えば若手メンバーが「検索データを見る限り、このテーマは需要があります」と提案した際、上の世代が「現場を知らない机上の空論だ」と感じてしまう場面があります。逆に、管理職が「この業界では昔からこの切り口が刺さる」と語ったとき、若手は「根拠が曖昧で再現性がない」と受け取ります。ここで問題なのは、どちらが正しいかではなく、評価軸が共有されていないことです。

この状態が続くと、会議では本質的な企画議論よりも、「分かってもらえない」という感情が前面に出てきます。若手はデータを示しても否定される経験を重ね、発言を控えるようになります。一方、管理職は経験が尊重されないと感じ、若手の提案に距離を置くようになります。結果として、企画会議は意見交換の場ではなく、世代ごとの不満が静かに蓄積する場へと変質します。

社会学者カール・マンハイムが指摘したように、世代とは単なる年齢区分ではなく、同時代的経験によって形成される思考枠組みです。この視点に立てば、世代間ギャップは解消すべき対立ではなく、放置すると摩擦になり、設計すれば知的資産になる差異だと言えます。企画会議が難航している背景には、この差異を前提とした構造設計が欠けているケースが少なくありません。

特にオウンドメディアは、短期成果と中長期の資産構築を同時に求められる領域です。そのため、効率を重んじる視点と、積み重ねを尊ぶ視点の両立が不可欠です。世代間ギャップが顕在化している組織ほど、この両立が個人任せになり、会議のたびに価値観の衝突が起きやすくなります。企画会議が難しく感じられるとき、その裏側では、世代ごとに異なる「正しさ」が同時に存在していることを認識する必要があります。

成果志向型チームに変わるためのKPI再設計

成果志向型チームへ移行するうえで、最も即効性があり、かつ誤解されやすい施策がKPIの再設計です。多くのオウンドメディアでは、PVや検索順位といった分かりやすい数値がKPIとして設定されていますが、**それだけでは成果に向かう行動は設計できません**。KPIは管理のための指標ではなく、チームの意思決定を揃えるための共通言語だからです。

株式会社MOLTSの分析によれば、成果が伸び悩むメディアの多くは、指標が「活動量」か「中間成果」に偏り、事業成果との接続が曖昧な状態にあります。これでは、数値が良くても悪くても解釈が分かれ、会議が感想戦に終始しやすくなります。成果志向型チームでは、KPIを階層構造として捉え、議論の焦点を常に上位へと引き上げます。

| KPI階層 | 代表的な指標 | チームにもたらす効果 |

|---|---|---|

| KGI | 受注貢献額、LTV向上率 | メディアの存在意義を明確化 |

| 成果KPI | CV数、商談化率 | 売上につながる改善議論が可能 |

| 品質KPI | 読了率、滞在時間 | コンテンツ評価の主観排除 |

| 行動KPI | 公開本数、リライト数 | 再現性ある運用管理 |

この構造で重要なのは、すべてのKPIが一本の因果でつながっていることです。たとえば読了率が低下している場合、単に「内容が悪い」と断じるのではなく、「検索意図と構成のズレ」「CV導線の位置」といった具体的な仮説検証へ議論を進められます。**数字が原因ではなく、行動の改善点を示すヒントになる状態**が理想です。

また、KPIは設定して終わりではありません。ferretが紹介するBtoBメディアの成功事例では、月次でKPIの妥当性を見直し、事業フェーズに応じて重み付けを変えています。立ち上げ期にCVを過度に追うとチームが疲弊し、逆に成熟期でもPVだけを追えば成長は止まります。KPIは固定目標ではなく、戦略を映す鏡として扱う必要があります。

ここで意識したいのが、KPIが人を評価する道具になった瞬間に、再び愚痴が生まれるという点です。ハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・エドモンドソン教授が指摘するように、学習が進む組織では、指標は失敗を責めるためではなく、学習速度を高めるために使われます。**KPIは個人の成績表ではなく、チームの改善ナビ**であるという合意形成が不可欠です。

実務的には、定例会議の冒頭でKGIから順に数字を確認し、「どの階層にボトルネックがあるか」だけを短時間で共有します。これにより議論は自然と前向きになり、「忙しい」「意味がない」といった感情的な発言は減っていきます。成果志向型チームへの第一歩は、KPIを減らすことではなく、**正しく設計し、正しく使い続けること**にあります。

2024年以降のオウンドメディアとコンテンツトレンド

2024年以降のオウンドメディア運営では、検索エンジン最適化だけを目的とした従来型コンテンツが明確に限界を迎えています。生成AIの普及により、表層的な情報整理や要約は誰でも容易に量産できるようになりました。その結果、Googleが重視するE-E-A-T、特に実体験や専門的洞察に基づく独自性の価値が一段と高まっています。

Google検索品質評価ガイドラインでも、経験に裏打ちされた情報の重要性が繰り返し示されています。これは、オウンドメディアにとって一次情報や現場知見をどう編集し、どう語るかが競争力の源泉になることを意味します。単なるノウハウ記事ではなく、意思決定の背景や失敗談、検証プロセスまで含めたストーリー性が、検索評価と読者信頼の双方を高めます。

同時に、コンテンツの役割も大きく変化しています。HubSpot Japanの調査によれば、Z世代を中心とした若年層は、広告色の強い情報よりも、意思決定に役立つ中立的で具体的な情報を重視する傾向が明確です。そのため、オウンドメディアは売り込む場ではなく、判断材料を提供する場として再定義されつつあります。

| 観点 | 2023年以前 | 2024年以降 |

|---|---|---|

| 主目的 | PV・検索順位 | 信頼獲得・意思決定支援 |

| コンテンツ特性 | 網羅型・解説中心 | 体験談・検証・背景重視 |

| AIの位置付け | 補助的ツール | 制作前提のインフラ |

生成AIは脅威ではなく、前提条件になりました。Amanaのコンテンツトレンド分析でも、AI活用そのものよりも、AIによって生まれた時間をどこに再投資するかが成果を分けると指摘されています。リサーチや構成案作成をAIに任せ、人間は編集判断や文脈設計、一次情報の取得に集中する。この役割分担ができるメディアほど、持続的な成果を上げています。

さらに重要なのが、検索流入だけに依存しない設計です。SNSやニュースレター、コミュニティと連動し、コンテンツを接点のハブとして活用する動きが加速しています。特にZ世代は検索よりもSNS経由で情報に触れる割合が高く、オウンドメディアも発見されに行く設計が不可欠です。

これからのトレンドを一言で表すなら、「量よりも解像度」です。誰に、どの意思決定フェーズで、どんな不安を解消するのか。そこまで設計されたコンテンツだけが、AI時代のオウンドメディアとして生き残っていきます。

KPT法で愚痴を改善アクションに変える方法

企画会議が愚痴で終わってしまう最大の原因は、不満を受け止める器はあっても、それを行動に変換する仕組みが存在しない点にあります。ここで有効なのがKPT法です。ただし重要なのは、KPTを単なる振り返り手法として扱わず、愚痴を改善アクションへ強制的に翻訳する装置として設計し直すことです。

多くの現場ではProblemが感情のはけ口になりがちですが、本来のKPTは感情処理ではなく学習のためのフレームワークです。アジャイル開発の現場やプロダクトマネジメント領域では、KPTはアウトカム改善のための定点観測として使われています。マネジメント論の分野でも、ハーバード・ビジネス・スクールの研究において、振り返りを行動単位まで落とし込むチームほど成果改善が早いことが示されています。

例えば「忙しすぎて質が保てない」という愚痴は、そのままではTryを生みません。これを「公開本数が増えた結果、1本あたりの構成レビュー時間が平均40分から15分に減少している」という事実に変換します。こうして初めて、行動に落とせるProblemになります。

以下は、愚痴をKPTに適合させる際の変換イメージです。

| 愚痴の表現 | KPT用に翻訳したProblem | 導かれるTry |

|---|---|---|

| 上司の指示が曖昧 | 記事公開基準が文書化されていない | 公開チェックリストを作成し次回から必須化 |

| 数字を見せられても納得感がない | KPIと記事目的の紐付けが共有されていない | 企画ごとにKPIを明記した企画書を導入 |

KPTを機能させるもう一つのポイントは、Keepを成果の再現装置として扱うことです。Keepは単なる称賛ではなく、「なぜうまくいったのか」を言語化し、次回も意図的に再現するために存在します。ferretなどのオウンドメディア成功事例でも、成果が出た施策をKeepとして分解し、テンプレート化する運用が成果安定に寄与したと報告されています。

そしてTryは必ず次の会議までに実行可能かどうかでフィルタリングします。行動経済学の観点でも、期限と実行者が明確なアクションは実行率が大きく高まることが知られています。Tryが抽象的なまま残ると、次回の会議で再び同じ愚痴が再生産されます。

KPT法を正しく設計すれば、愚痴はチームの劣化シグナルではなく、改善余地を示す高精度なセンサーに変わります。重要なのは空気を良くすることではなく、愚痴が出た瞬間に行動が決まる構造を会議に埋め込むことです。

生成AI活用によるリソース最適化と生産性向上

生成AIの活用は、オウンドメディア運営における慢性的なリソース不足を構造的に解消し、生産性を飛躍的に高める現実的な手段になりつつあります。特に重要なのは、AIを「記事を書く代替者」としてではなく、「人の時間を取り戻すための業務再設計ツール」として位置づける視点です。これにより、現場の疲弊を抑えながら、成果に直結する活動へリソースを再配分できます。

株式会社才流がBtoBマーケターを対象に実施した調査によれば、生成AIをコンテンツ制作プロセスに組み込んだ企業では、記事制作時間が約半分に短縮され、外注コストも50%削減されたと報告されています。また、チーム全体で年間約300万円規模のコスト削減を実現したケースも確認されています。注目すべきは、削減できたのが「質」ではなく「作業時間」である点です。

具体的には、リサーチの一次整理、構成案のドラフト作成、過去記事の要約、誤字脱字や表現ゆれのチェックなど、判断基準が比較的明確な工程をAIに委ねます。一方で、人間は検索意図の深掘り、一次情報の取材、編集方針の意思決定といった高付加価値業務に集中します。この役割分担が成立して初めて、生産性向上が成果向上へと転化します。

| 工程 | AI活用領域 | 人が担う領域 |

|---|---|---|

| 企画準備 | 関連キーワード整理、競合記事要約 | 検索意図の解釈、テーマ選定 |

| 制作 | 構成案ドラフト、表現チェック | 一次情報反映、ストーリー設計 |

| 改善 | 既存記事の要点抽出、改善案提示 | KPIに基づく優先順位判断 |

ここで注意すべきなのは、AI活用を個人の工夫に委ねないことです。HubSpotの調査でも示唆されている通り、生成AIの活用度合いは個人差が大きく、放置すれば属人化を招きます。組織として成果を出すためには、どの工程で、どのレベルまでAIを使うのかを標準化する必要があります。

リーダーの役割は、ツール導入の是非を議論することではありません。「AIで工数は削減する。その代わり、コンテンツの質と成果基準は引き上げる」という明確なメッセージを発信し、評価軸を成果側にシフトさせることです。才流の調査でも、リーダーが生成AI活用にコミットしている組織ほど、活用率と成果が高い相関を示しています。

生成AIが生み出す最大の価値は、時間的余白です。その余白を、戦略的な企画立案、編集会議の質向上、ユーザー理解の深化に再投資できるかどうかで、オウンドメディアは単なる情報発信から、成果創出装置へと進化します。生産性向上とは作業を早めることではなく、成果に直結する仕事の比率を高めることだと理解する必要があります。

世代の強みを活かすオウンドメディア組織の作り方

オウンドメディア組織を持続的に成長させるためには、**世代間の違いを摩擦ではなく推進力として設計する視点**が欠かせません。特に20代を中心としたデジタルネイティブ層と、30代以上の経験豊富なメンバーが混在する組織では、それぞれの強みを生かせる構造を意図的に作る必要があります。価値観の違いを放置すると不満や愚痴に転化しますが、役割として翻訳すれば大きな競争優位になります。

HubSpot Japanが公表した調査によれば、20代はデータ活用力や自己管理能力を重視する一方、30代以上は専門知識や人間関係構築力を価値と捉える傾向が明確です。この差は優劣ではなく、オウンドメディア運営における工程分業と意思決定の質を高めるための素材と考えるべきです。**世代ごとの「得意な判断」と「不得意な判断」を切り分けることが、組織設計の出発点**になります。

| 世代 | 強みとして機能しやすい領域 | オウンドメディアでの最適役割 |

|---|---|---|

| 20代・Z世代 | データ理解、AI活用、トレンド感知 | 分析設計、仮説検証、構成案作成 |

| 30代以上 | 専門知識、編集眼、関係構築 | 監修、取材設計、品質担保 |

このように役割を明確化すると、会議の質が変わります。若手は数値や検索意図、生成AIを用いた検証結果を提示し、上の世代はそれがブランド毀損や法的リスクを伴わないか、一次情報として十分かを判断します。**判断基準を世代で分けることで、感情論ではなく専門性同士の議論に昇華**されます。

また、世代混在組織では心理的安全性の設計も重要です。ハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・エドモンドソン教授が示すように、心理的安全性とは「何を言っても許される」状態ではなく、「建設的な異論を言っても不利益を被らない」状態です。年長者が最初に仮説の未完成さを認め、若手がデータで補完する流れを作ることで、上下関係による沈黙を防げます。

さらに重要なのは評価設計です。**成果を単独世代の手柄にせず、世代間連携のプロセスを評価軸に組み込むこと**で、協働が加速します。例えば、若手の分析によって企画が改善され、ベテランの取材力で信頼性が高まった場合、その一連の流れ自体を成果として扱います。これにより、世代間で知識とスキルが循環し、属人化しにくいオウンドメディア組織が形成されます。

世代の違いは管理すべき問題ではなく、設計次第で再現性ある強みに変わります。**誰が正しいかではなく、どの世代の強みをどの工程で使うか**を明確にすることが、成果を生み続けるオウンドメディア組織の本質です。

成果が出続けるオウンドメディア運営へのロードマップ

成果が出続けるオウンドメディアを実現するためには、場当たり的な改善ではなく、時間軸を意識したロードマップ設計が不可欠です。特に2024年以降の環境では、生成AIの普及や検索体験の高度化により、短期施策と中長期投資を切り分けて考える視点が求められます。**ロードマップの本質は、施策の順番を決めることではなく、組織の学習速度を最大化すること**にあります。

まず初期フェーズで最優先すべきは、「成果が見える状態」を意図的につくることです。MOLTSの分析が示す通り、多くのオウンドメディアはPVや検索順位に偏り、CVや事業貢献との接続が曖昧なまま運営されています。この状態では現場の徒労感が強まり、改善サイクルが回りません。そこで、少数の記事テーマに絞り、検索意図とコンバージョン導線を明確に設計し、数値で手応えを得る経験を積むことが重要です。**小さくても再現性のある成功体験が、組織全体の前進力を生みます。**

次のフェーズでは、成功パターンを拡張可能な仕組みに落とし込みます。HubSpot Japanの調査によれば、成果を上げているチームほど、KPIが階層構造で整理され、メンバー間で共通認識として共有されています。ここでは新規記事の量産よりも、既存コンテンツのリライトや内部リンク最適化にリソースを配分し、ROIを高める判断が合理的です。**検索アルゴリズムが複雑化する今、改善の主戦場は「新規」より「再設計」に移っています。**

| フェーズ | 主目的 | 評価の軸 |

|---|---|---|

| 初期 | 成果の可視化 | CV発生・検索意図適合度 |

| 中期 | 再現性の確立 | リライト後のCV改善率 |

| 成熟期 | 持続的成長 | LTV・事業貢献度 |

成熟フェーズに入ると、競争優位の源泉はコンテンツ量ではなく、組織能力に移行します。才流のBtoBマーケティング調査が示すように、生成AIを組織的に導入した企業では、制作時間の短縮とコスト削減によって戦略検討の余白が生まれています。この余白を、一次情報の取材や専門家監修、独自データの蓄積に再投資できるかどうかが、メディアの寿命を左右します。**AIは効率化の手段であり、価値創出の主役はあくまで人です。**

このロードマップ全体を貫く前提として重要なのが、学習ゾーンに組織を留め続けるマネジメントです。ハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・エドモンドソン教授が提唱する心理的安全性の研究によれば、成果を出し続けるチームは、率直な議論と高い成果基準が同時に存在しています。数字で振り返り、仮説を更新し、次の一手を決める。この反復こそが、ロードマップを絵に描いた餅で終わらせない最大のポイントです。

成果が出続けるオウンドメディアとは、完成形を目指すものではなく、進化し続けるプロセスそのものです。ロードマップは固定された計画ではなく、環境変化に応じて更新される生きた設計図として運用することで、初めて持続的な価値を生み出します。

参考文献

- Break Marketing Program:オウンドメディアSEO成功ガイド|成果が出ない理由と“勝てる設計”の作り方

- SHOUIN+:心理的安全性を高める4つの因子と阻害要因とは?安心できる職場の作り方を解説

- PR TIMES:日本の営業に関する意識・実態調査2025の結果をHubSpotが発表

- ferretソリューション:BtoBオウンドメディア失敗事例から学ぶ!成果を出すための初期戦略と成功法則

- amana insights:統計データから読み解く6つのコンテンツマーケティングトレンド

- MarkeBatake:【2026年最新版】今のZ世代のトレンド・流行は!?

- PR TIMES:BtoBマーケティング組織における生成AIの活用率とリーダーのコミットメントの相関